Quando ero piccolo, Viareggio d’estate era presa d’assalto da un’immensa quantità di turisti, italiani e stranieri. In certe serate afose era un’ardua impresa fare quattro passi sul molo o in Passeggiata.

D’altra parte, il legame della città con i viaggiatori è solido almeno da quando, a metà Ottocento, è diventata una rinomata località turistica.

I grandi alberghi del nostro lungomare, nella loro storia secolare, hanno ospitato all’ombra delle loro architetture lussuose ed eleganti, celebrità d’ogni sorta.

In città passarono o soggiornarono grandi nomi quali Alessandro Manzoni, che da qui scrisse diverse lettere, Luigi Pirandello, Guglielmo Marconi, che era solito sostare con la sua nave Elettra davanti alle nostre coste, Ettore Petrolini, Enrico Pea ed Ermete Zacconi. Durante il fascismo, Mussolini era spesso in città a trovare la figlia Edda e il genero Galeazzo Ciano, che qui avevano costruito la propria villa, e Italo Balbo era solito andare a mangiare da Tito del Molo, arrivando a ridosso della sua palafitta direttamente con il suo idrovolante, simile a quelli che allora sfrecciavano sul Massaciuccoli. Si racconta che Balbo fosse solito gettare in acqua le posate d’argento, per guardare divertito i bambini e i ragazzi che si affannavano a recuperare le preziose suppellettili.

Per fare esempio, nel solo Grand Hotel Principe di Piemonte, hanno soggiornato nel corso degli anni personalità della scena internazionale, come Charles Aznavour, Walter Chiari, Fabrizio De André, Giorgio de Chirico, Marlene Dietrich, Renato Guttuso, Jerry Lewis, Sophia Loren, Guglielmo Marconi, Marcello Mastroianni, Mina, Domenico Modugno, Ettore Petrolini, Giacomo Puccini, Roberto Rossellini, Titta Ruffo, Omar Sharif, Wallis Simpson, Ornella Vanoni, Lenny Kravitz e addirittura nobili, re e presidenti, tra i quali il principe Vittorio Emanuele di Savoia-Aosta, il presidente Emomalī Rahmon, il re d’Inghilterra Edoardo VIII e, in tempi molto recenti, quelli dell’Arabia Saudita Salman bin Abdulaziz.

D’altra parte, Viareggio è cosmopolita e multietnica fin dal XIX secolo, quando era frequentata da artisti internazionali come Percy Bysshe Shelley, George Gordon Byron, Moses Levy, Rainer Maria Rilke e Maria Louise Ramé (Ouida).

Gli inglesi fondarono qui una colonia, di cui faceva parte anche Sir Francis Vane, fondatore del primo gruppo italiano di scouts, con tanto di chiesa dedicata al proprio culto.

Ma non tutti sanno che la città compare in una cronaca di viaggio già a metà del XVI secolo.

Tra il 12 e il 18 settembre del 1541, l’imperatore Carlo V giunse a Viareggio via mare, salutato dai festanti colpi di cannone sparati dall’appena inaugurata Torre Matilde. Da qui si diresse a Lucca, dove incontrò l’emissario di papa Paolo III.

Nel XVI secolo, la contessa Renée du Bec-Crespin (1600-1659), meglio nota come Madame de Guébriant, la prima ambasciatrice donna di Francia annotò il suo passaggio da Viareggio.

Mentre si trovava in missione diplomatica a Varsavia, decise di accompagnare la nuova sovrana polacca, Maria Ludovica Gonzaga Nevers (1612-1667), meglio nota come Ludovica Maria, in un lungo viaggio fino a Roma, tra il 1646 e il 1647.

Attraversata dunque la Polonia, la Slesia, le terre degli Asburgo e infine la Serenissima Repubblica di Venezia, scese la penisola fino alla sua meta.

Sulla via del ritorno, la comitiva passò da Siena, quindi da Pisa, infine a Viareggio, Camaiore, Massa e Sarzana, per poi raggiungere a Genova da dove proseguire per la Francia via mare.

Il mirabile viaggio, che la rese celebre in tutte le corti europee, è oggetto di attenzione da parte degli storici, anche grazie al fatto che fu dettagliatamente raccontato in una cronaca d’epoca.

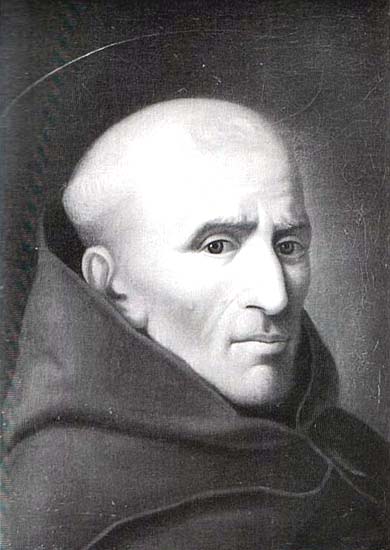

Circa cento anni dopo quest’impresa, nel 1744, San Leonardo da Porto Maurizio (1676-1751), al secolo Paolo Girolamo Casanova, al termine del suo lungo percorso di predicazione nell’Italia centrale e settentrionale, dopo aver completato le missioni a Lucca e Pistoia, arrivò infine a Viareggio. Da qui, ci dicono le cronache del tempo, è raggiunto da una piccola feluca salpata da La Spezia e diretta in Corsica, dove il frate santo proseguirà il suo viaggio.

L’anno seguente, nel 1745, George Christoph Martini racconta nel suo “Viaggio in Toscana”, che durante i mesi invernali, molti nobili lucchesi «si portavano a Viareggio per godere l’aria fresca di mare».

Viareggio fu la porta d’accesso della Toscana per alcuni celebri Grand Tour del XVIII secolo. Ad esempio, Bergeret de Grancourt giunse da Genova a Viareggio nel 1773, come raccontato nel Journal inédit d’un voyage en Italie. Lo stesso fece Charles Pinot Duclos qualche anno dopo, scrivendo della nostra città, da lui definita “grazioso borgo della Repubblica di Lucca” nel suo libro Voyage en Italie, ou, considérations sur l’Italie. Scrive del suo passaggio: “Ho notato delle case piuttosto allegre dove i cittadini di Lucca vengono a trascorrere la bella stagione e, in molti luoghi, la parola libertà, che qui non è una parola vuota di significato.”

Ancora più incredibile fu ciò che successe circa trent’anni dopo quando papa Pio VII, mentre veniva condotto in Francia, prigioniero di Napoleone Bonaparte, si fermò una notte nel Palazzo Belluomini.

L’edificio, costruito alla fine del Settecento all’angolo tra via Regia e via Fratti, era di proprietà della potente famiglia filogiacobina dei Belluomini, di origine lucchese. Nel corso del triste viaggio, nella notte tra il 9 ed il 10 luglio 1809, il pontefice fu sistemato in una camera della magione viareggina. Ancora una volta una cronaca di poco posteriore ce ne dà conto.

Toccherà nuovamente la città nel 1815, fuggito da Roma a causa dell’evasione di Napoleone dall’Elba e dall’occupazione della città eterna da parte di Murat, effimero ultimo balzo delle forze imperatore.

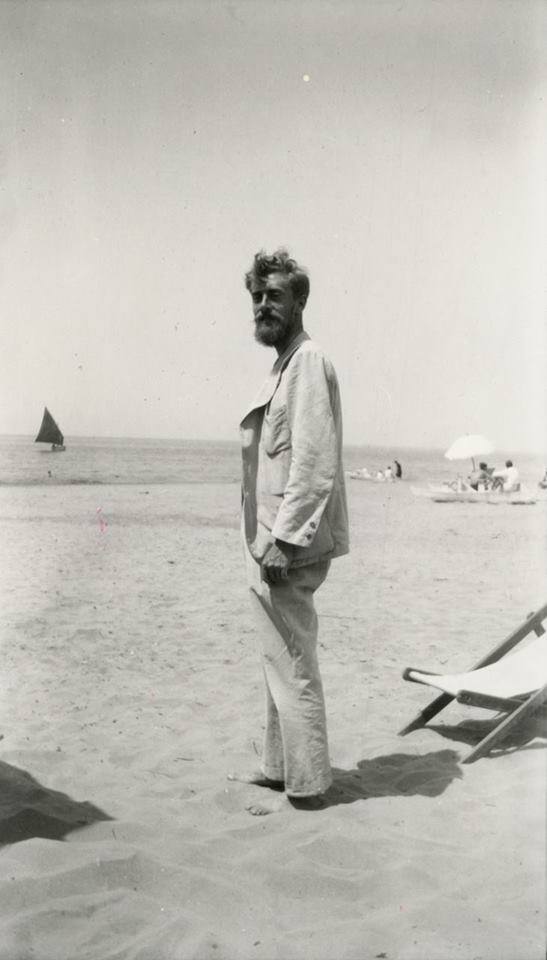

L’ultimo viaggiatore eccezionale di cui mi piace ricordare la storia è Maurits Cornelis Escher, artista tra i più noti ed influenti al mondo.

Lui, infatti, a differenza di molti altri grandi nomi dell’arte che amarono Viareggio, non si limitò solo a trascorrere del tempo in città, ma qui si legò anche nel sacro vincolo del matrimonio.

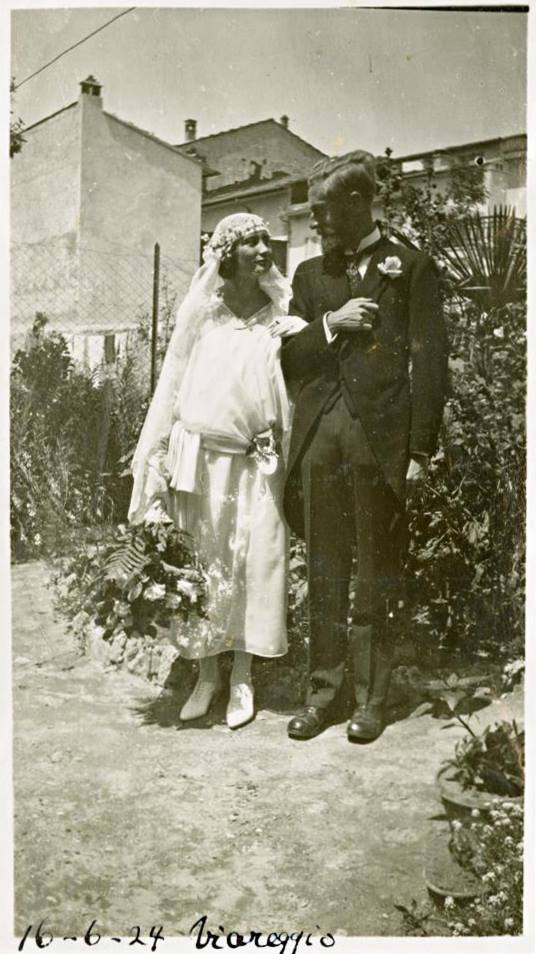

Era il 12 giugno 1924 quando Escher sposò, nella chiesa di San Paolino, Jetta Umiker, che aveva conosciuto l’anno prima nel corso del suo viaggio in Italia. Lei era una donna svizzera appassionata di pittura e figlia di un facoltoso banchiere costretto a fuggire dalla Russia in seguito alla Rivoluzione, e la scintilla tra i due era presto scoccata.

Le nozze furono celebrate sia presso la sagrestia della chiesa che il municipio della città, alla presenza della famiglia di Escher al completo, appositamente giunta dall’Olanda.

Molti dei miei concittadini ignorano che l’artista visionario fu impressionato grandemente dalle architetture liberty, specialmente dal Gran Caffè Margherita, e che queste forme ebbero una grande influenza sul suo percorso creativo.

Oggi i turisti sono un po’ meno di qualche anno fa, ma Viareggio è ancora meta di tante persone che passano da qua anche solo per un giorno. Mi piace pensare che, tra tutta questa gente, ci sia anche qualcuno che un giorno entrerà nella storia, come questi viaggiatori eccezionali.

Ultimi post di Gabriele Levantini (vedi tutti)

- Spiritualità e superstizioni dei marinai viareggini - 23 Ottobre 2025

- Viareggio nelle cronache di viaggio – Storie di viaggiatori incredibili - 25 Settembre 2025

- C’era una volta a Viareggio - 3 Settembre 2025