In questi giorni una curiosa notizia è stata riportata sui quotidiani locali: un gabbiano è andato a morire proprio sulla croce sommitale della Chiesa di Sant’Antonio a Viareggio, restando incastrato nella stessa.

Mentre oggi l’idea che questo rappresenti un infausto presagio, pur se citata dai giornalisti, fa sorridere i più, mi domando come sarebbe stato interpretato questo evento cento anni fa dai marinai viareggini.

I nostri avi conducevano una vita dura e pericolosa, largamente soggetta alla forza degli elementi naturali. In questa condizione la popolazione, quasi interamente di religione Cattolica, si affidava ogni giorno a Dio. Ma, come spesso succede ancora oggi in vaste parti del mondo, il desiderio di controllare gli elementi naturali così determinanti nella vita della gente, fece sì che si sviluppassero pratiche superstiziose e, in un certo senso, magiche. Il confine tra religione e superstizione era a volte labile e gli elementi di devozione popolare avevano spesso anche una funzione propiziatoria. Così, ad esempio, la Benedizione del Mare era sia un rendere grazie a Dio che un tentativo di tenere a bada la forza delle acque. La festa del Santo Patrono era sia un momento religioso che un modo per assicurarsi buona fortuna. L’olivo benedetto in cima al pennone della nave era una pratica devozionale, ma anche una sorta di amuleto.

I marinai, a causa del lavoro, talvolta non potevano partecipare alle funzioni religiose, ma non mancavano mai di santificare la Pasqua. Racconta Lorenzo Viani: “Per la Pasqua le barche staranno al sicuro ormeggio delle darsene e i pescatori sederanno alla mensa domestica; se qualche posto è vuoto, per qualche congiunto che si trova lontano sul mare, si benedice anche per lui l’uovo perchè tutti hanno la certezza ch’egli, all’ora di mezzogiorno, col pensiero è lì al suo posto.

I ragazzi legano con una corda incatramata una verde rama d’olivo benedetto che il dimani, dopo essersi fatti il segno della croce, porteranno sulla cima dell’albero al posto di quella seccata che salvò le antenne dai venti e dalle saette.”

Quella mattina, tutte le sirene delle barche ormeggiate nelle Darsene e quelle dei cantieri navali suonavano mentre nelle chiese cittadine veniva celebrata la Messa.

Per quanti si trovavano in mare nel giorno di Pasqua, era prevista un’orazione comune sul ponte della nave, guidata dal capitano, e di cui Viani ci riporta un vivido spaccato:

“I grandi barchi di lungo corso, all’ancoraggio nelle darsene, per tutta questa Settimana Santa hanno tenuto imbroncati i pennoni in direzione obliqua all’albero, e han formato delle croci che si sono scomposte al suono festevole delle campane annunzianti la Resurrezione.

A quei doppi i vecchi navigatori si sono umiliati e hanno baciato la terra.

Quando questi lupi di mare, in tempi lontani, veleggiavano coi barchi tra cielo e mare, nei giorni della Settimana Santa il capitano, che dopo Dio è il massimo padrone a bordo, li umiliava, anche nel furore delle tempeste, con la lettura del manuale della nautica cristiana in cui è prescritto il modo di santificare le feste sull’aperto mare.

I vecchi capitani, timorati di Dio, leggendo il sacro itinerario, si tramutavano in tanti sacerdoti:

«Col pensiero, oggi, giorno della Santa Pasqua, portatevi al vostro paese e immaginatevi di trovarvi coi vostri parenti e coi vostri compagni nella chiesa, nelle ore delle sacre funzioni, e là assistete in ispirazione al sacrifizio della Santa Messa».

Il capitano, volto lo sguardo al ramoscello d’olivo benedetto legato in cima all’albero maestro, rammemorava all’equipaggio che quell’olivo era stato colto negli oliveti del paese, ed era stato benedetto nella domenica delle Palme nella chiesa dove tutti avevano ricevuto il battesimo.

E, col canto fermo della chiesa, intonavano i versetti invocativi:

La Vergine Maria, gli Angioli santi,

gli Apostoli del regno prezioso,

li Martiri, li Beati, e tutti quanti,

preghin per noi il Padre glorioso,

che ci conceda grazie qui davanti,

che possa dir con sermon prezioso,

i gran misteri della Santa Croce.

I capitani, tutta gente provata e confermata nelle tempeste, con dei visi di barbari, marchiati dai piovaschi, dalle barbe asprite di salsedine, con gli occhi smaltati di bianco e di nero, e la bocca sigillata e arsita dal tabacco, sfogliavano il manuale della nautica cristiana come togliessero la pelle di dosso ad un eretico e leggendo fremevano e lacrimavano:

«Alla vista del maggiore di tutti i delitti oscurossi il sole, la terra si scosse e si ricoprì di tenebre, le montagne si divisero, le tombe si aprirono, il sacro velo del tempio squarciossi, sudò l’aria, andarono i mari, arrestaronsi i fiumi, gonfiarono i laghi, fecer tempesta i rivi, la natura sembrò sentire la morte del suo Autore. Il sapiente Dionisio Areopagita alla vista di tanti orrendi prodigi esclamò: – O l’Autore della natura patisce o la macchina del mondo si dissolve!»

– Non vi sentite arricciare la pelle? – chiedevano i capitani alle ciurme prostrate.

– Sì, – rispondevano gli uomini senza alzare il capo.”

Tra i marinai era anche particolarmente forte la devozione mariana, potentemente descritta da Lorenzo Viani sia con i colori dei suoi dipinti che con la prosa dei suoi racconti: “La croce, dipinta con la negra pece sulle gialle vele di fortuna, aliava per il mare […]. Nella stiva s’accendeva il lanternino all’immagine della Madonna dei sette dolori e in vetta all’antenna aliava un ramo d’olivo benedetto.”

Vale la pena ricordare che nel 1799 la città insorse contro le truppe giacobine di Napoleone che la occupavano al grido di “Viva Maria!”. Non sorprende quindi che uno degli elementi iconici del porto di Viareggio sia “la Madonnina”, Stella dei Naviganti posta sul molo dell’approdo turistico, e un’altra marginetta mariana, il tabernacolo della Madonna dei dolori sia sita al moletto e precisamente all’inizio del “Vialone” (viale Europa). Anche davanti alla Torre Matilde, dove anticamente c’era il Palazzo del Commissario di Spiaggia, c’è una grande stele con Maria, realizzata in questo caso per festeggiare l’Immacolata Concezione, alla quale i vigili del fuoco ogni anno fin dal 8 dicembre 1949 depongono una corona di fiori in occasione della festa dell’Immacolata.

Nel mese di maggio c’era la tradizione di realizzare piccoli altarini nelle corti, dove riunirsi la sera a “dire il Bene”, cioè a recitare il rosario.

Due antiche tradizioni cittadine sono legate al culto mariano: il “Voto del Comune” del 1780 e le Baldorie del 1854.

Il 15 Aprile 1780 verso le sei del mattino, la città fu investita da una tremenda tempesta che pareva dovesse abbattere l’intero paese. Verso le 9 un fulmine si abbatté sul deposito della polvere da sparo che tuttavia non esplose. L’unica vittima fu il bombardiere Luigi Pallavicini che si trovava a un finestrone della Torre Matilde e che precipitò all’interno del forte.

La popolazione accorse alla Chiesa della Santissima Annunziata, dove vennero recitati i Sette Salmi Penitenziali con le Litanie, fu esposto il Santissimo e venne impartita la Benedizione. Il tremendo uragano cessò e il giorno seguente la Comunità di Viareggio, che acclamava al miracolo, fece voto che ogni anno in perpetuo fosse resa memoria di questo avvenimento. Il Voto di Comune prevede che ogni anno “si faccia celebrare una Messa Cantata e numero sei piane Messe”.

Su questa vicenda è nata anche la leggenda della donna e della sua bambina, di nome Angela, che furono sorprese dalla furia degli elementi mentre ai lati della strada chiedevano l’elemosina. Bussarono alle porte delle case in cerca di rifugio, ma nessuno aprì. La loro baracca era lontana e loro erano ormai zuppe di pioggia e infreddolite, destinate ad ammalarsi e probabilmente a morire. La bambina si inginocchiò in mezzo alla strada, proprio vicino al deposito della polvere da sparo, e cominciò a pregare la Madonna di trovare loro un rifugio. Mentre la madre la implorava di riprendere il cammino, si udì un forte boato e il temporale cessò. Gli abitanti uscirono dalle case, e si accorsero che un fulmine si era abbattuto sulla città, ma invece che cadere dritto verso il deposito della polvere, la sua traiettoria era stata deviata e si era scaricato sulla Torre Matilde e poi al suolo.

La tradizione delle Baldorie, risale all’8 settembre 1854. A quel tempo la Toscana era flagellata da una tremenda epidemia di colera, forse portata da un bastimento napoletano approdato a Livorno. Si stima che a Viareggio morirono circa 500 persone, un numero spaventoso rispetto alla scarsa popolazione di allora.

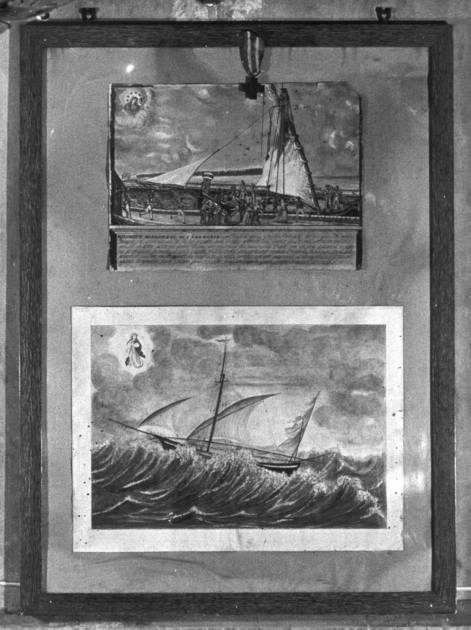

Il sette settembre, giorno precedente alla festa della Natività di Maria, Sant’Antonio Maria Pucci (detto il “Curatino”) invitò la popolazione a radunarsi davanti al tabernacolo della Madonna Bambina per pregare. L’edicola era stata costruita nel 1837 presso il Ponte di Pisa da Zaverio Cardinali per onorare il voto fatto alla Vergine per avergli salvato la vita nel naufragio della tartana “Madonna di Montenero”. Dopo la preghiera, l’epidemia cessò e, per festeggiare questo evento miracoloso vennero realizzati grandi fuochi. Da allora, i falò si ripetono ogni anno, ancora oggi.

Tra i marinai era diffusa l’usanza di andare annualmente in pellegrinaggio al Santuario di Montenero a Livorno, cosa che anche mio nonno faceva, finché ne ha avute le forze.

Lorenzo Viani ci racconta due aneddoti sul culto mariano dei marinai: uno sul mitico capitano Bava e l’altro sul navigante nano Angiò.

Di Raffaello Martinelli, detto Il Bava, leggenda della marineria Viareggina, colui che “aveva navigato la Tecca, la Mecca e la Martinicca”, ci viene presentata la casa: “i libri-scartafaccio, facenti luogo dei giornali di bordo, i portolani, il giornale nautico ed astronomico, il Manuale del marinaro cristiano, in cui è prescritto com’egli debba comportarsi in terra d’infedeli, i testi delle antiche geografie in rime artifiziate, i libri sui Santi protettori dei naviganti, eran tutti allineati su di un cassapanco di castagno rustico.

Dentro una custodia, la statuetta della Madonna dei dolori, che per tanti anni era stata venerata a poppavia delle barche veliche, comandate dal «Bava»; sotto la statuetta, quattro versi scritti da lui medesimo:

Maria, mar di dolcezza,

i vostri occhi pietosi,

materni ed amorosi,

a noi volgete.”

Anche un altro grande capitano viareggino, Antonio Antonini, prima di intraprendere la via del mare, cominciò gli studi in seminario, guadagnandosi il soprannome di “Prete di Sinistro”, poichè “Sinistro” era il soprannome del suo primo “padrone”.

Di Angiò, il “navigante dell’Oceano”, Angelo Bertuccelli, nato nei fondi della via Pinciana il 1850, Viani ci racconta che, smesso di navigare, si fosse ritirato a vivere in una baracca sulla spiaggia dove poi sorse la Lega Velica, oggi Tito del Molo, e che poco distante costruì una piccola edicola alla Madonna. Vi aveva posto anche una pietra con un epitaffio fatto scrivere da Fortunato di Goma “paranzellaro e poeta”:

«A onor di Dio – A onor di Sant’Antonio – La fece qui murare Angelo Bertuccelli – Uom che nell’onde chiare – Vivea la sua famiglia – Con fatiche e stenti – Sul procelloso mare – Alle burrasche e ai venti – Per grazia ricevuta – Pensò questo di fare – Acciò – Se di qui passi, arresta il passo – E prega il Padovano – E prega Iddio – Che pace eterna implori – All’ombra di costui – Se sei cristiano».

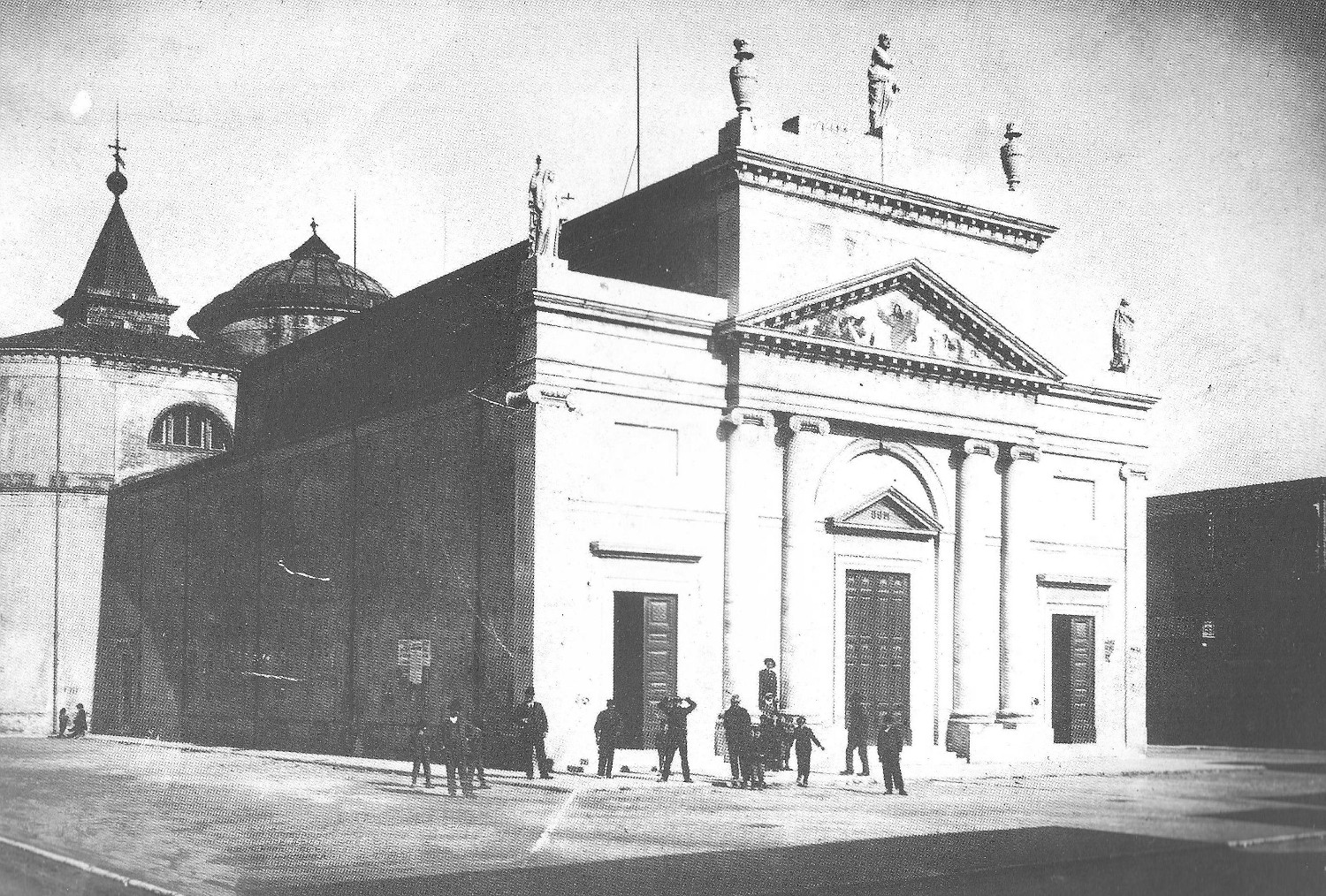

Ed ecco citato un altro elemento della religiosità marinara viareggina: Sant’Antonio da Padova, patrono della città e protettore del mare e dei marinai, festeggiato il 13 giugno. Primo patrono cittadino, fu raffigurato nello stemma civico dal 1752 al 1848, le sue statue fanno bella mostra di sé nella storica Piazza Ragghianti e sull’angolo del vicino Palazzo Partiti Peccioli. Un’altra statuetta marmorea del santo, anticamente posta sulla facciata della Torre Matilde, venne salvata dal pittore Ruggero Sargentini dalle scellerate opere di rifacimento della Torre stessa e posizionata all’angolo tra via Veneto e Corso Garibaldi.

Dal 1943, su richiesta della cittadinanza, l’originario patrono fu sostituito dalla Santissima Annunziata e Viareggio si guadagnò il titolo di “Città della Madonna”.

È sempre Viani a farci sapere che: “I marinari veneravano il loro protettore Sant’Antonio […]. Una grande statua di cimolo dipinta di vivaci colori raffigurava il Santo padovano ed era venerata nella chiesa parrocchiale di San Francesco [Sant’Antonio]. Di giorno e di notte la navata del Santo era illuminata da molte lampade d’argento e d’oro, testimonianze di segnalate grazie. Entro una barchetta che viene felicemente al lido sopra i flutti indemoniati, tra i pescatori atterriti, è dipinto il Santo, giovine frate di San Francesco, alla barra del timone.”

Tutte le chiese cittadine erano addobbate di ex voto per grazie ricevute e in particolare quella di Sant’Andrea, che era la chiesa dei marinai per eccellenza. In questo tempio, ancora oggi se ne possono vedere alcuni.

Dice ancora Viani: “Il giorno della festa del Santo protettore dei pescatori [Sant’Andrea] le ciurme delle paranze ormeggiate in darsena, in segno festevole, mettevano l’antenna e la stuzza a guisa di un colossale X, che sarebbe la famosa croce di Sant’Andrea, e se qualche paranza era sullo scalo in costruzione prossima ad esser varata questo giorno si mandava al tempio l’ultimo rombo di castagno stagionato che sembrava per miracolo fosse fiorito delle più belle rose degli orti. Due giovani carpentieri lo portavano a benedire davanti all’altare del Santo.”

Altra tradizione viareggina è la processione del Venerdì Santo, detta del “Gesù Morto“, che ha luogo dal 1816. Nel 1931 venne acquistata la Pietà lignea di Goffredo Moroder di Ortisei che ancora oggi viene portata dalla Chiesa della Santissima Annunziata per le vie cittadine.

Infine, per la Festa dei Morti e per la Festa di Sant’Antonio era usanza la Benedizione del Mare e dei Morti del Mare, raffigurata anche in un celebre quadro. Anticamente questo era un momento molto sentito, nel quale i vecchi lupi di mare raccontavano dei loro scampati pericoli, nel religioso silenzio di tutti, e le famiglie si stringevano per piangere e pregare per i loro cari che non fecero ritorno. Il nostro cimitero è pieno di croci e lapidi “alla memoria” di chi non ebbe altra sepoltura che l’acqua. Viani ci racconta: “Per tutto il santo giorno dei morti, su tutte le calate, dal Renaio al Lazzaretto, si parla delle tristi navigazioni e delle tremende perdizioni. I vecchi […] narrano i loro naufragi. […] Anche in questo santo giorno dei morti, il vecchio marinaro non si allontana dal mare. Stamani nella chiesa ha ricevuto il pane dei forti, l’ostia consacrata, poi, pregando, si è portato sul luogo da dove il sacerdote ha impartito la benedizione ai compagni dispersi. Con i compagni superstiti ha rievocato le tribolazioni di quando andò in procinto d’essere risucchiato dal limo: – Avevo già nell’ossa il tremito della morte, e mi sentivo i peccati legati come pietre ai nodelli, e pesanti come la palla al piede del forzato. Sarei andato giù se non ne avessi fatto la remissione e la Madonna dei dolori non mi avesse steso la sua mano pietosa.”

Il culto dei defunti, in quei tempi difficili, era assai sentito e anche nel mese dei loro dedicato, novembre, era usanza trovarsi “a dire il Bene”.

Nel Dopoguerra, la spiritualità marinara locale si arricchì dell’oasi di pace della Chiesetta dei Pescatori che, ricavata nella vecchia Stazione Sanitaria Marittima dall’opera dei preti operai, in particolare di Don Sirio Politi, è colma di simbologie dei navigatori.

Oltre a queste forme pittoresche di genuina religiosità popolare, il mondo dei marinai era colmo di superstizioni vere e proprie.

Navigando in tutto il mondo, la gente di mare entra in contatto con culture diverse, con le quali tende a mescolarsi; perciò, le superstizioni difficilmente restano a lungo in un solo porto. Così, anche a Viareggio, nel XIX secolo, arrivò l’usanza di portare l’orecchino d’oro. Si trattava di un anello d’oro che veniva chiuso nel lobo dell’orecchio per non essere mai rimosso e che avrebbe costituito la paga per la sepoltura in caso di naufragio, se il corpo fosse stato trovato su qualche spiaggia. Inoltre, rendeva la vista più aguzza e i riflessi migliori.

Non attecchì invece la tradizione del tatuaggio, che restò relegata a pochi navigatori che si spingevano verso il Pacifico. Lo stesso Viani descrive il tatuaggio sul petto di Angiò, fatto sulle “secche di Barberia” come una cosa più unica che rara. Si trattava di un cuore trafitto da un dardo, di colore rosso e celeste.

Molte, naturalmente, erano le superstizioni legate alle condizioni meteo e alla malasorte che sarebbe toccata a chi non avesse saputo leggerle. Così, se una sera rossa era un ottimo auspicio, un’alba dello stesso colore era uno pessimo.

I nostri marinai avevano dei proverbi che erano dei veri e propri consigli di navigazione, quali ad esempio:

- Montecristo incappucciato, stai nel porto ben legato

- Quando nevica naviga, quando ha nevicato stai nel porto ben legato

O dei consigli di buonsenso:

- Chi è stato risparmiato dal mare una volta, ’un ci ritorni

Anche il bagno in mare era meglio farlo dopo la Festa di San Pietro e Paolo (29 giugno) e comunque era importante evitarlo per San Giovanni (24 giugno) perché in quel giorno il mare reclamava il suo obolo: “Per San Giovanni un di piccoli e un di grandi”.

Una delle più note superstizioni, di cui mi parlavano anche i miei nonni, è quella di vecchi marinai che erano in grado di rompere le “code di ziffa”, ovvero le trombe marine, con delle preghiere. Non è noto cosa dicessero, ma ho trovato un riferimento a una presunta “formula” che sarebbe stata importata a Viareggio dai porti d’oriente: “Santa Trinitas unus Deus, potenza, sapienza, amore, radisse Davide, Ave Maria, questa ziffa tagliata sia”.

Evidentemente non sempre funzionava, visto che il 15 marzo 1911 la città fu devastata da una potentissima tromba marina.

Tra le altre credenze diffuse c’era quella di dover avere un gatto a bordo, ma in realtà non si trattava solo di buona fortuna: era anche un utile strumento contro i topi che infestavano le navi. Lo stile si può dire per la regola di non radersi e non tagliarsi i capelli a bordo: non era solo per evitare di attirare eventi meteorologici poco graditi, ma anche perché dedicarsi a queste attività su una barca in movimento non è il massimo della sicurezza.

Altra leggenda era quella del “caligo”, la spessa nebbia che avanza dal mare, che era ritenuta essere una manifestazione delle anime dei morti in mare.

In certe tradizioni si riteneva che uccidere un delfino portasse malasorte, ma Viani ci racconta che a Viareggio era invece considerata una grazia di Sant’Andrea perché “se i delfini insidiosi potevano avventarsi sulla rete e lacerare il sacco, tutte le fatiche se le ringollava il mare, e la sera i pescatori e le famiglie facevano tristi digiuni”. Perciò “quella cattura era riguardata dai pescatori come una grazia fiorita fatta loro dal Santo protettore, e di sul pietrato, scorgendo la statua di Sant’Andrea ritta sull’attico del tempio, gli mandavano le loro benedizioni.” Inoltre si credeva che mangiare carne di delfino aiutasse a non soffrire il mal di mare, e per questo motivo veniva data ai ragazzi.

Diversamente dall’idea diffusa oggi, le stelle cadenti non erano un segno di buona fortuna e infatti “Se qualche stella cadente simile a uno scandaglio d’oro s’arca nel cielo, essi [i marinai] si fanno il segno della santa croce: quelle sono anime di eretici, che in queste notti bruciando precipitano nell’Erebo: così gl’insegnarono i vecchi capitani che l’avevano appreso sui libri.”

Infine, il nostro folklore trabocca di sirene, folletti e fantasmi, di cui ho parlato in un precedente articolo, e questo ci dà l’idea di come fosse diffusa una certa “mentalità magica”.

Racconta Viani di quando in città arrivavano i vàgeri del circo, che passeggiavano sulla spiaggia di notte e “qualche pescatore di traina, inconsapevole che sulla piazza c’erano i baracconi, era colto dalla paura che gli spiriti maligni fossero stati liberati a condizione. E si faceva il segno della croce.”

Chissà come i vecchi marinai avrebbero interpretato il gabbiano che è andato a morire sulla croce di Sant’Antonio… Forse non avrebbero navigato per un po’ perchè i gabbiani, e gli uccelli marini in generale, erano visti come custodi del mare e messaggeri dei marinai annegati.

O magari sì, perché in fondo questa credenza non doveva essere troppo forte dal momento che i viareggini, diversamente dai trabaccolari di origine sanbenedettese, talvolta mangiavano anche i “pallanti”, ovvero i cormorani.

Oggi queste antiche tradizioni possono far sorridere o sembrare incomprensibili, ma sono il segno dei tempi che vissero i nostri avi, e la loro memoria è preziosa per capire da dove veniamo.

Ultimi post di Gabriele Levantini (vedi tutti)

- Spiritualità e superstizioni dei marinai viareggini - 23 Ottobre 2025

- Viareggio nelle cronache di viaggio – Storie di viaggiatori incredibili - 25 Settembre 2025

- C’era una volta a Viareggio - 3 Settembre 2025