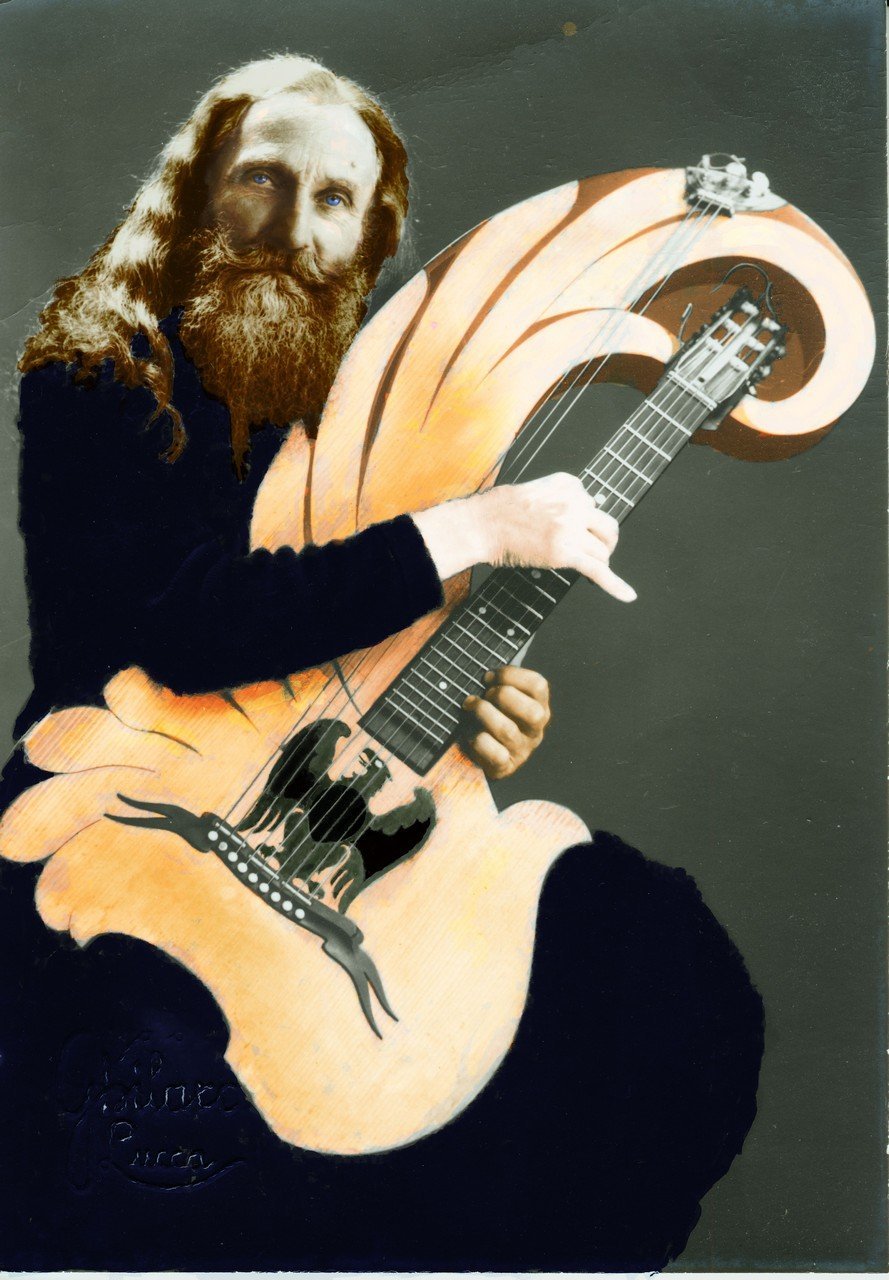

“Italo Meschi era alto, aveva barba fluente ed occhi azzurri. Le mani color dell’avorio, il naso aquilino e una capigliatura che gli indorava le spalle.

Molti, per un superficiale gioco di affinità fisiche, lo chiamavano Cristo. Ma chi avesse considerato l’umiltà nel vestire, la nobiltà del portamento, l’amore per le creature, la genuinità dei sentimenti si sarebbe forse stupito dell’esatta collocazione di quel nome.

Passava alto e leggero per le vie cittadine, coi piedi nei sandali, i pantaloni e la giacca da lui stesso ideati, la borsa di stoffa a tracolla come un pellegrino antico.”Un musicista di Guglielmo Lera – “La provincia di Lucca”, Aprile – Giugno 1973, Anno XIII, N° 2

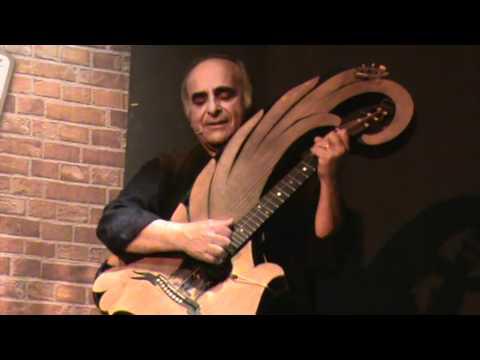

Italo Meschi nacque a Lucca il 9 settembre 1887 e ben presto si rivelò uno “spirito libero” tanto che abbandonò la scuola dopo la quinta elementare, dato che mal sopportava gli insegnamenti costrittivi. Fece quindi i più disparati mestieri. Agli inizi del ‘900 fu anche dipendente del Dazio di Lucca, con un compito davvero unico: “aprire le porte della città, dopo la mezzanotte, ai nottambuli lucchesi” (da Il Mattino dell’Italia Centrale). Sì, perché ancora per qualche decennio dopo, le porte di accesso alla città venivamo chiuse durante la notte. Già all’età di 14 anni si era comprato una chitarra e successivamente se n’era anche fatta costruire una modificata, una via di mezzo fra una chitarra ed un’arpa, uno strumento particolare, già diffuso fra i virtuosi dell’Ottocento. Le chitarre del Meschi però si differenziavano da tutte le altre per alcuni dettagli costruttivi. Inoltre, fu lui a coniare il termine ‘chitarpa’, come definizione di questo tipo di strumento nella lingua italiana. La sua chitarpa più celebre è quella che veniva chiamata ‘Ala d’Aquila’, costruita dal liutaio faentino Luigi Mozzani e che alla sua morte fu venduta al noto musicista e cantore fiorentino Riccardo Marasco, scomparso nel dicembre 2015. Marasco stesso raccontava di come aveva girato tutta la regione per trovare una chitarra come quella per poi trovarla infine a Lucca; quando la portò a casa, sua nonna centenaria vedendola esclamò: “ ‘Icché ci fa qui la chitarra de’ i’ Meschi?”. Incredibile ma vero: Italo Meschi andava spesso a casa dei nonni di Marasco!

Tornando ad Italo, nel 1913, seguendo il suo sogno di viaggiare in tutto il mondo, salpò alla volta degli Stati Uniti, condividendo così la vita di emigrato con tanti altri italiani e lucchesi come lui. Fu in quegli anni che, da autodidatta, imparò a leggere e scrivere la musica nella Biblioteca Pubblica di San Francisco. Nella città californiana diede anche i suoi primi concerti, ma solo come cantante nel 1919, anno in cui decise comunque di rientrare in Italia.

Da quel momento cominciò la sua carriera di musicista e cantore con concerti in tutta Italia, dalle Dolomiti alla Sicilia, e all’estero: Francia, Gran Bretagna, Irlanda, Svizzera, Libia, Malta, Nord e Sud America e forse anche nei paesi nordici. Ogni volta riscuoteva un grande successo, meritando ottime critiche sulla stampa locale, come si può leggere ad esempio nel gennaio del 1938 su La voce del Popolo di San Francisco:

“Chitarrista prodigioso. […] Reduce dai trionfi avuti in Europa. Un interessantissimo programma. Il più grande suonatore di chitarra oggi al mondo”.

Nel Regno Unito fu persino definito “the last troubadour” (= l’ultimo trovatore) e negli Stati Uniti “a wandering minstrel” (= un menestrello errante). Questo anche perché il repertorio di Italo era molto vario e comprendeva musiche che partivano da pezzi del Trecento, passando poi per Monteverdi, Pergolesi, Mozart, Schubert, Bach, Beethoven per arrivare alle musiche di Wagner, ma si concentrava moltissimo su stornelli toscani e canti popolari e folcloristici sia italiani che di altri popoli, oltre a sue composizioni originali. Italo era infatti un cultore di tutte le tradizioni popolari, tanto che, per esempio, a Lucca amava trascorrere il tempo soprattutto in campagna, raccogliendo i detti, le espressioni e i modi di dire, in special modo dalle persone anziane. Scrisse persino una Ninna Nanna, dedicata a sua nonna Marianna perché potesse cantarla al nipote Pietro, insieme al paroliere e poeta vernacolare lucchese Gino Custer De Nobili. Musicò inoltre alcune poesie del noto poeta lucchese Giovanni Pascoli, oltre a scrivere lui stesso numerosi poemi, pubblicati postumi da sua nipote Laura Bedini nel libro Italo Meschi – Musico cantore della Terra lucchese.

Nonostante tutto però Italo non si arrichì mai, perché era una persona totalmente anticonformista e, per tanti aspetti, in anticipo sui tempi.

Così scrisse di lui l’importante storico e teorico dell’arte Carlo Ludovico Ragghianti, nel libro di presentazione di una mostra riguardante il cugino di Italo, il pittore Alfredo:

“Forse qualcuno ricorda ancora un parente del Meschi dello stesso cognome, anch’egli anarchico o circonvicino, naturista che vestiva estate e inverno di lino, portava barba e lunga chioma biondo-rossastra, i piedi scalzi in calzari francescani: coltissimo, lettore indefesso di poesia e filosofia, inventore di uno strumento musicale integrato, la chitarpa che suonava cantando canzoni di cui era spesso autore o riduttore di carmi popolari, camminatore favoloso. Pacifista, non violento, internazionalista, era odiato dai fascisti e poteva fare a Lucca solo rare apparizioni, il resto del tempo all’estero a guadagnarsi il pane come cantautore nelle stazioni estive delle Alpi. Fu alle sue evocazioni della libertà di vita in Svizzera ed a Parigi che dovetti l’incentivo a visitare quei paesi…”

Italo aveva infatti abbracciato le idee dell’economista genovese Agostino Maria Trucco (1865 – 1940) che, assistendo allo svolgimento delle operazioni di vendita perfettamente organizzate del mercato centrale di Parigi, les Halles, sognava di estenderle a livello internazionale per garantire uno scambio equo. Italo credeva così tanto nella possibilità della creazione di un sistema economico che potesse garantire anche giustizia sociale che scrisse a Trucco stesso. Scrisse persino al Presidente americano Truman nel 1950 per illustrargli come il sistema studiato da Trucco, detto Hallesismo, avrebbe potuto risolvere la crisi economica e lo stesso fece con Papa Pio XII. Convinto della validità dell’Hallesismo, nel tentativo di rendere migliori le condizioni sia d’acquisto che di vendita dei prodotti agricoli, alla base dell’economia di Lucca, promosse la fondazione del Mercato del Carmine, come ricordava il fratello Mario:

“Con altri amici fondarono una società economica denominata la Fiduciaria, di cui fu attivo promotore perorandola nel vastissimo cerchio di affezionati sparsi per il mondo, fra l’altro questa società fece costruire il mercato del Carmine in città e altre attività.”

Gli sforzi di Italo per poter migliorare la vita a Lucca non si fermarono qui. Il cugino di secondo grado, Tista, pittore locale, durante un’intervista (pubblicata sulla rivista Toscana Folk, aprile 2015) racconta a Luigi Gagliardi, musicista di Firenze, altri dettagli riguardanti le idee di Italo per la sua amata città:

“si interessava di urbanistica, si interessava di architettura, si interessava praticamente di tutto quello che poteva servire per il vivere bene. Io ho trovato tre fogli bellissimi […] Sono dei consigli che lui dava al comune di Lucca su come condurre la città, come sfruttare certi posti della città. Addirittura lui diceva che bisognava sfruttare, per dire, gli spalti delle mura. Ora le mura son tutte coi prati no?

Lui diceva che non andavano lasciati inutilizzati. Sai ci si avvicinava alla guerra quindi la carestia e queste robe. E lui diceva: lì ci si potrebbe fare delle coltivazioni, degli orti da dare poi socialmente alle persone che avevano bisogno. Vedi quanto lui era avanti che ora in Emilia Romagna e in Lombardia stanno facendo gli orti sociali e lui queste cose le aveva già dette.”

I suoi valori e la sua ricerca di una vita semplice hanno portato Italo ad un totale disinteresse per il denaro, se non come semplice mezzo di sopravvivenza e lui stesso raccontò a Guglielmo Lera come avesse maturato questo tipo di consapevolezza:

“Da Parigi giungendo in America mi ero convinto che bisognava lottare con l’esempio e la parola per il bene comune. E siccome io creavo solo musica e viveva nella città moltissima gente a cui era impedito di partecipare ai beni della creazione, dal giorno che sbarcai a New York feci concerti per nulla. Un obolo lo accettavo per il pane. Ma i biglietti d’ingresso furono banditi dai teatri dove mi presentai. A porte spalancate, senza balzelli, ai privilegiati venne finalmente tolto il potere. Minatori, politici, scienziati, mafiosi, negri e donnette. Tutti a sentire uno strimpellatore di chitarra […]”

Non chiedeva soldi neanche nei grandi alberghi come a Taormina o a Cortina o in Costa Azzurra: si limitava a suonare per i villeggiatori e accettava quello che gli veniva dato liberamente.

A Lucca visse gran parte della sua vita, senza grandi comodità, nella torre sinistra della Porta SS. Gervasio e Protasio (in quella a destra aveva lo studio il cugino pittore, Alfredo), nella zona est della città, una delle due sole porte medievali ancora esistenti.

Già a quei tempi, Italo era un naturista convinto e persino vegetariano. Il cugino Tista ricorda:

“mi raccontò, igienista come era, che anche in inverno usava bagnarsi nudo nel Serchio di notte con la luna, e mi diceva, da salutista, che per nutrirsi gli bastavano due fichi secchi, tre noci e un frutto.”

Il racconto di Riccardo Sarti, terzo cugino di Italo Meschi che vive a Washington, riporta un episodio singolare, avvenuto proprio a causa della sua predilezione per il nudismo, che comunque non praticava in mezzo alla gente:

“Mia nonna raccontava della irriverenza mostrata dal cugino nei confronti del clero, come la volta quando le forze dell’ordine gli si presentarono all’uscio dell’appartamentino in cima alla sua torre. Era stato appena denunciato dalle monache del sottostante convento per oscenità, semplicemente per essersi fatto il suo bagno di sole in santa pace nudo sul tetto – tra l’altro nel mezzo dell’inverno! Furioso, chiese alle forze dell’ordine di riferire a quelle _______ di abbassare gli occhi in terra in preghiera anziché guardare in alto!”

Benché, da spirito libero, tollerasse male la religione costituita, aveva una forte spiritualità ed un attaccamento a quei valori essenziali del Cristianesimo, come si può leggere nella Lettera a Carla, riportata nel libro curato da Laura Bedini:

“Forse anco tu, Carla, avrai provato davanti a me quell’impressione d’essere davanti a Gesù. Io non sono Gesù, quantunque ci sia chi l’ha creduto; riconosco Gesù un grandissimo Maestro, e cerco di applicare a tutti gli atti della mia vita i suoi meravigliosi insegnamenti, e grazie a Dio, ho potuto in parte vivere da Cristiano. A parte l’aspetto mio singolare, io sono un povero artista […]”

I suoi libri di riferimento difatti erano il Vangelo e il Trattato sull’Hallesismo di Trucco. Non stupirà perciò scoprire che Italo Meschi partecipò anche al primo film totalmente girato a Lucca, nel 1948 e terminato nel 1949, Il Volto Santo di Andrea Forzano, regista che ha lavorato con il divo americano Paul Muni al tramonto e una giovane Sophia Loren agli inizi della sua carriera. L’aspirazione del regista era di portare il film al Festival di Venezia ma purtroppo il budget era limitato e per questo con gli anni venne completamente dimenticato. Recentemente invece il film, incentrato sulla leggenda della Santa Croce, così strettamente legata all’identità della città di Lucca, è stato fortuitamente ritrovato da un gruppo di cinefili, tra cui Marco Vanelli ed è stato rimasterizzato. Oggi infatti si trova sul CD allegato ad un libro pubblicato da Maria Pacini Fazzi Editore, frutto della tesi di laurea di Giuseppe Stefanelli. Il film è stato fra l’altro riproposto qualche anno fa nell’ambito del Filmfestival – Europa Cinema di Lucca e Versilia. Italo Meschi, che chiaramente si prestava bene anche grazie al suo aspetto fisico, venne scelto per recitare la parte di Nicodemo.

Le idee anarchiche e progressiste di Italo furono anche la causa della sua estradizione dagli Stati Uniti nel 1937 (non gli venne rinnovato il visto), in quanto ormai, come lui stesso affermò, faceva “più comizi che concerti”.

Più tardi, da pacifista, non volle avere niente a che fare con il fascismo ed essendo stato più volte richiamato a prendere una posizione, nel 1943 si ritirò in una casetta che aveva acquistato nella campagna lucchese, alla Cappella, dove visse una vita molto semplice, a stretto contatto con la natura.

I mobili che aveva – assortiti un po’ come capita – che si trovavano prima nella Torre e poi alla Cappella, li aveva acquistati al ritorno dagli Stati Uniti, dopo l’estradizione del 1937, da un hotel ancor oggi esistente in Piazza del Giglio:

“Con l’obolo dell’ultimo concerto, alimentato da un sotterraneo vento di fronda, tornai a Lucca. Acquistai dall’albergo Universo, che stava rinnovando, gli arredi per la Torre, oggi qui nel “tirasotto” della Cappella, e vissi di rendita per più anni. I miei concittadini, sole ed aria balsamica non me li hanno mai negati. Ed io sono felice così.”

La provincia di Lucca

Durante gli ultimi anni della guerra, come racconta Tista Meschi, il luogo dove risiedeva era l’ideale anche per aiutare chi doveva sopportare gli effetti del conflitto armato e così “faceva la spola tra i partigiani e gli americani che erano a Pisa. Lo facevano passare perché tanto era considerato matto. Lui sapeva benissimo l’inglese e il tedesco” (e anche il francese – tutte lingue imparate da autodidatta come racconta il fratello Mario nel cartoncino inserito nel libro pubblicato dalla figlia Laura).

Nel 1950 Italo ritornò a vivere in città, nella sua torre, perché non stava bene (aveva problemi di anemia e pare soffrisse di diverse malattie) e per questo aveva bisogno di una casa più calda e asciutta. Dopo una vita così piena di diverse esperienze, morì a Lucca il 15 ottobre 1957.

NdR: Ringrazio di cuore il mio amico chitarrista, compositore, arrangiatore e cantante Luigi Gagliardi per avermi fatto conoscere l’affascinante figura di Italo Meschi anni fa, allorquando si apprestava a scrivere il suo articolo su tale musicista per la rivista Toscana Folk.

Ringrazio inoltre, per il loro prezioso contributo alle mie ricerche e per la loro incredibile disponibilità, il chitarrista e studioso di musica Marco Bazzotti, autore e co-autore di diversi libri su Italo Meschi, e Francesca Dagl’Innocenti, la più grande conoscitrice dell’Archivio Italo Meschi, oggi conservato presso la Fondazione Banca del Monte di Lucca.

Claudia Cristofori

Ultimi post di Claudia Cristofori (vedi tutti)

- Chi è Piscilla??? - 3 Giugno 2020

- Il “Cristo” di Lucca, artista e uomo fuori dal comune - 21 Marzo 2019

- Gino Custer De Nobili - 8 Febbraio 2019